科学教育を推進しています

本市では4K施策のひとつとして「教育日本一」を掲げ、未来を担う子どもたちへの学校教育や社会教育の充実を進めています。

その一環として、子どもたちが小さなうちから最新の科学技術や科学の面白さに触れることで、科学への興味を養うとともに、世界で幅広く活躍する人材を育てようと、科学教育に力を入れています。

生涯学習課では、科学や宇宙に興味を持ってもらうために、さまざまな取り組みを行っています。

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)との連携

子どもたちが自ら考え創造する力を養うため、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の協力を得て、さまざまな事業を展開しています。

平成29年7月28日には、JAXA と宇宙航空教育活動に関する協定を締結。これにより、学校での授業にJAXA 職員の協力を得られるほか、教員などの人材育成にも連携して取り組むことができるなど、子どもたちが、普段はなかなか身近に感じることができない「宇宙」のことを知り、興味を持って学ぶための環境整備をさらに推進していきます。

自ら主体的に学び、幅広い活動にチャレンジして

「教育日本一」を目指す藤枝市の取り組みに、私たちも「学びの環境づくり」という側面から、「宇宙」という素材を活用してお手伝いをしていきます。宇宙の謎は、子どもたちの好奇心や想像力をかきたて、冒険心を刺激します。さらに、自分たちの手でモノを作り出す「匠の心」が加われば、大人の手助けがなくとも、子どもたちは自分の力で知識や経験を広げていきます。そうして子どもたちの知る機会を広げ、学び続ける姿勢を養っていくことが、私たち大人の役割だと考えています。

私たちを取り巻く社会の変化は、よりいっそう予測が困難な時代を迎えています。未来を担う子どもたちには、生涯学び続け、主体的に考える力を付けてほしいのです。宇宙の活動や現象に触れることは、幅広い考え方を知る機会となります。宇宙に関する活動はもちろん、一人一人が積み重ねた経験や活動は、周りの仲間にも影響を与えていくでしょう。藤枝市の子どもたちが、幅広い活動にチャレンジしてくれることを願っています。

JAXA宇宙教育センター 桜庭望・センター長(当時)

「ルナクラフト」宇宙教育体験ワークショップ

ゲーム「マインクラフト」をプラットフォームとして、JAXA宇宙教育センターが開発した月世界を体感し探査・開拓できるメタバース教材「ルナクラフト」を用いて、本市中学生が体験する宇宙教育体験ワークショップを開催しました。

参加生徒たちは、月についての学習の後、5グループに分かれ、学校で使用している機種と同じモバイルパソコンを使い、メタバース教材「ルナクラフト」上で、「住居をつくる」や「農園の改良」といった月で長期滞在するために必要なグループミッションに挑戦。

ワークショップの最後には、各グループの代表2名による成果発表が行われました。

参加生徒からは月で暮らすために考えた工夫のみならず、「自分たちの生活が本当にいろんなものに頼っていることが分かった。」や「この学習をとおしてもっと色々な事に興味を持ちたい。」などの感想が上がり、ゲームを活用した新たな学びの可能性を感じさせるワークショップとなりました。

主 催:JAXA宇宙教育センター

協 力:藤枝市・藤枝市教育委員会

タイトル:マインクラフト月面再現ワールドでPBL(問題解決型学習)に挑む

日 時:令和6年11月30日(土曜日) 午後1時から4時

会 場:藤枝市産学官連携推進センター(BiViキャン)

対 象:中学2年生 30名

フジエダ☆サイエンスキッズラボ

科学に興味を持つ子どものすそ野を広げ、未来を担う子どもたちの科学への関心や探求意欲を喚起する「科学」を入り口とした体験イベント「フジエダ☆サイエンスキッズラボ」を開催しました。

令和6年度は、「~朝から晩まで理科ざんまい~」をテーマに、昼の部では小学生から中学生を対象にした「静岡科学館る・く・る」によるサイエンスショーをはじめとした6講座を開催、夜には「やいづ星人(ほしびと)の集い」の協力を得て星空観察会を実施し朝から晩まで科学に触れられるイベントとなりました。

実施内容

サイエンスショー 協力:静岡科学館る・く・る

星座早見ペーパークラフト 協力:ディスカバリーパーク焼津

サイエンスぽけっと 協力:サイエンスぽけっと

コズミックカレッジ特別編 協力:JAXA宇宙教育センター

わくわく科学教室特別編 協力:静岡大学STEAM教育研究所

夏の星空観察会 協力:やいづ星人(ほしびと)の集い

科学の映像ショー

コズミックカレッジ

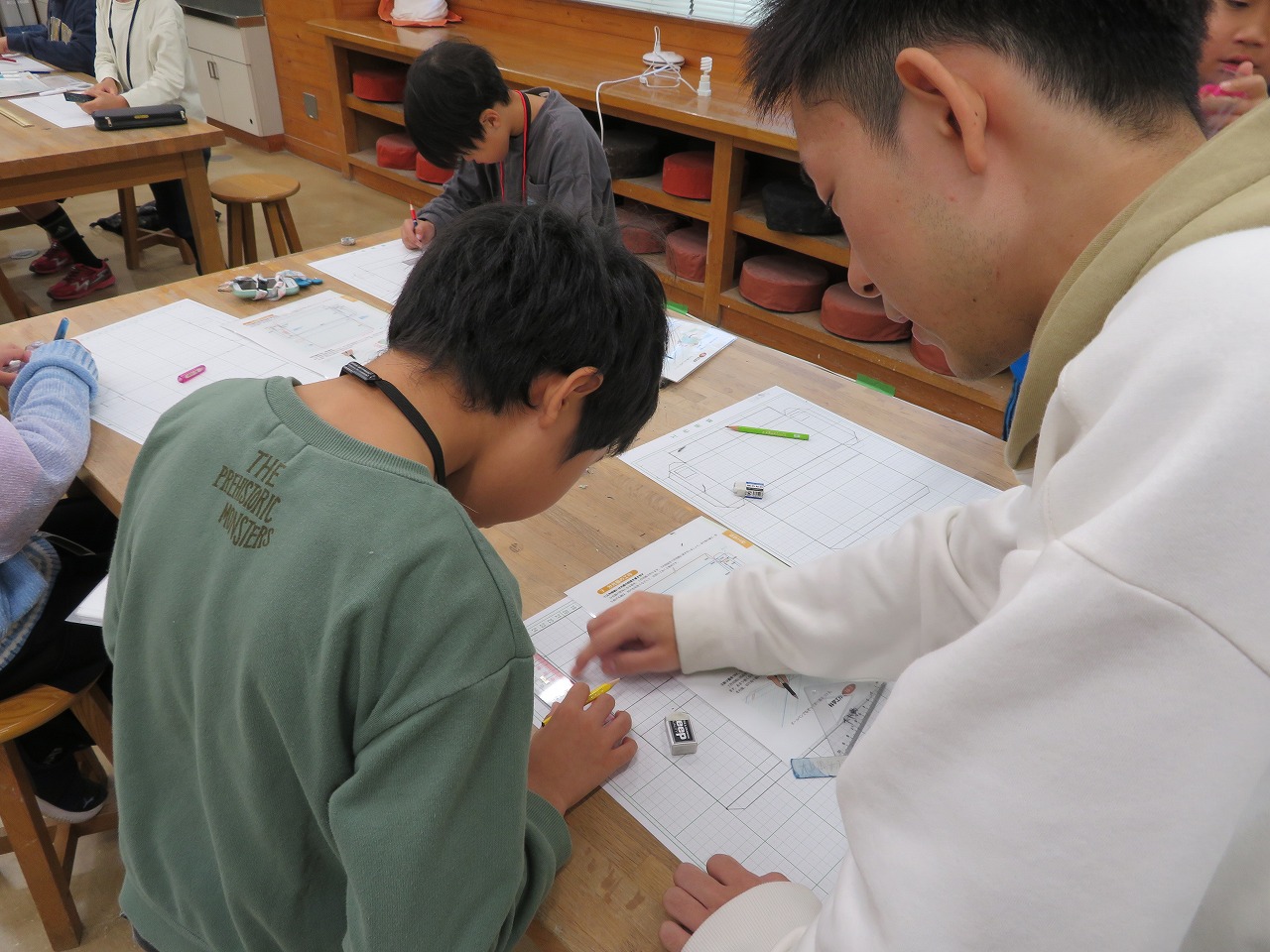

JAXA 協力のもと、平成28年度から実施している「コズミックカレッジ」。宇宙をテーマにした体験型学習を通して、科学の楽しさや不思議さに触れることで関心を高め、子どもたちの豊かな心を育むことを目的としたプログラムです。

小学1・2年生を対象に、空力翼艇を作る講座や、ペットボトルロケットを作る講座など、広く科学について学びながら、自ら手を動かし、楽しむことができる講座です。

令和6年度は全5回の開催を予定しています。

令和6年度コズミックカレッジ年間予定表、申込方法等はこちらから

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kyoiku/shogaigakushu/gyomu/kagaku/19634.html

わくわく科学教室

静岡大学STEAM教育研究所の協力のもと、小学3・4年生を対象に科学への興味関心を養うために開催しています。

令和6年度は全5回の開催を予定としています。

令和6年度わくわく科学教室年間予定表、申込方法等はこちらから

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kyoiku/shogaigakushu/gyomu/kagaku/19639.html

藤枝市少年少女発明クラブ

藤枝市少年少女発明クラブは令和2年度に開設し、ロケット開発・打ち上げにも携わった経験のある静岡理工科大学教授増田和三会長の下、小学5・6年生を対象に約30名の受講者で構成され、年間約10回の多様な講座を通して、多角的な科学への興味を育むだけでなく、子ども達の創造性や自主性を尊重し活動しています。

令和6年度は10回の講座の開催を予定しています。

藤枝市少年少女発明クラブ年間予定表はこちらから

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kyoiku/shogaigakushu/gyomu/kagaku/19640.html

注意:今年度の募集は終了しています。

1日宇宙記者(JAXA教育プログラム)

1日宇宙記者とは(不定期開催)

中学生がロケットの打ち上げ現場を見学し、現場で作業に携わる人たちの思いや緊張感、高揚感を受け止め、同世代に伝える模擬記者として活動するJAXA の教育プログラムです。

平成29年10月10日のH-2Aロケット36号機の打ち上げに合わせ、10月8日~11日、青島中学校・葉梨中学校の4人の中学生と2人の教員を「1日宇宙記者」として種子島に派遣しました。

種子島では、ロケットの仕組みや打ち上げ施設の見学、技術者への取材なども活動を行い、打ち上げの瞬間を間近で見学しました。

また、打ち上げの様子は、種子島に滞在中の1日宇宙記者が映像や音声を通して、現地の様子を伝えるリアルタイム交信を行いました。

種子島と中学校をつないだリアルタイム交信

種子島と葉梨中学校・青島中学校の3カ所をつなぎ、午前6時45分に交信を開始しました。葉梨中学校には、全校生徒のほかに、保護者や葉梨小学校、葉梨西北小学校の児童なども集まり、打ち上げ50秒前からは全員でカウントダウン。エンジンに点火し、轟音と共に大きな機体が浮き上がると、会場は歓声と拍手に包まれました。

その後、両校の生徒が、種子島の生徒に打ち上げの様子などを質問すると、「オレンジ色の光が強くてまぶしかった」「3キロメートル離れたところから見ていたけれど、体に響くような音がすごかった」など、臨場感たっぷりのリポートを聞かせてくれました。その他、打ち上げた人工衛星の役割や宇宙センター内部のことなどさまざまな質問が飛び出し、生徒たちは種子島からのリポートに真剣に耳を傾けました。

世界、そして宇宙へ

一度科学に興味を持った子どもたちにとっては、何気ない日常も、驚きと発見の連続です。

独自の視点で世の中を理解し分析する力は、科学だけでなくスポーツや文化・芸術など、あらゆる分野で活躍するための下地となっていくでしょう。

科学技術に触れることで、世界、ひいては宇宙を舞台に活躍する子どもたちが育っていくよう、取り組みの一層の充実を図っていきます。

更新日:2023年06月07日