児童扶養手当(マイナンバー利用事務)

重要なお知らせ

令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)がありました

令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があり、「受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ」及び「第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ」が行われました。

詳しくは、「児童扶養手当」に関する大切なおしらせ(PDFファイル:429.9KB)をご参照ください。

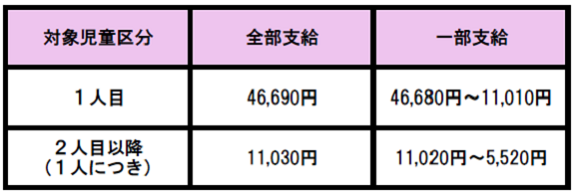

令和7年4月から児童扶養手当額が引き上げとなります

令和6年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+2.7%)が公表された結果、令和7年度の児童扶養手当額については、2.7%の引き上げとなります。

令和7年度の児童扶養手当額については、以下をご参照ください(該当箇所へジャンプします)。

1.支給額一覧表

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の「生活の安定」と、「自立の促進」に寄与するため、手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的とする手当です。

児童扶養手当法に基づき、手当を支給しています。

不正受給の場合、3年以下の懲役、または、30万円以下の罰金が科せられます。

手当を受けられる人

次のいずれかに該当する「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育している人

ここでいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいますが、政令で定める程度の障害(心身におおむね中程度以上の障害等)がある場合は、20歳の誕生日の前日までになります。

離婚

父母が婚姻を解消した児童

障害

母(父)が政令で定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童

未婚

母が婚姻(事実婚関係を含む)によらないで懐胎した児童

死亡

母(父)が死亡した児童

遺棄

母(父)から1年以上遺棄されている児童

拘禁

母(父)が法令により引続き1年以上拘禁されている児童

生死不明

母(父)の生死が明らかでない児童

DV

母(父)がDV保護命令を受けた児童

その他

父母ともに不明である児童

次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受けることができません。

・母(父)が婚姻しているとき。(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合も含む。)

・児童が、里親に委託、または、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。

・児童や母(父)または養育者の住所が、国内にないとき。

母及び父のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。

母及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、養育者には支給されません。

父及び養育者のいずれも支給要件に該当する場合、父には支給されません。

児童扶養手当と公的年金等の併給制限の見直し

平成26年12月の手当から、公的年金等を受給している人であっても、年金の支給額(月額加算)が児童扶養手当よりも低額な場合は、その差額を受給できるようになりました。

手当を受けるためには

児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。請求する場合には、次の書類などが必要です。(詳しくはこども・若者支援課で確認してください。)

審査の結果、請求の却下や、所得制限による支給停止となる場合があります。

請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)

児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)

請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

マイナ保険証、資格確認書、「資格情報のお知らせ」等の加入健康保険がわかる書類

申請者と児童が加入しているもので、前夫(前妻)の扶養から抜けた後のものが必要です。

請求者名義の通帳またはキャッシュカード

その他

令和7年10月14日から、提出を求めていた戸籍謄本や離婚届受理証明書などは、原則提出不要となります。

ただし、状況に応じて、対象児童などの戸籍謄本の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注意 :藤枝市手数料条例の規程により、戸籍謄本等が無料交付になる場合があります。

所得が未申告の場合、申告していただく場合があります。また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。事前にこども・若者支援課で確認してください。

(例)光熱費の領収書など

必要書類の提出について

加入保険や、通帳またはキャッシュカード等の振込先口座がわかる書類については、「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」からでも提出することができます。ただし、窓口担当職員から提出の案内があった人に限ります。

※認定請求書や戸籍謄本、マイナンバーのわかる写真データは提出することができませんのでご了承ください。

支給について

手当は、認定請求した日の属する月の 翌月分から支給 となります。

支給額(月額)

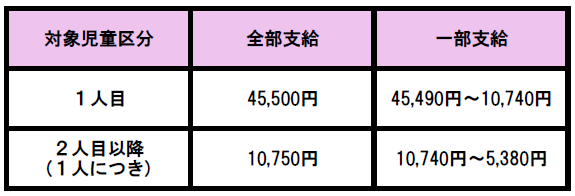

支給額一覧表(令和6年11月分から令和7年3月分まで)

支給日

支給日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その直前の金融機関営業日に支給します。

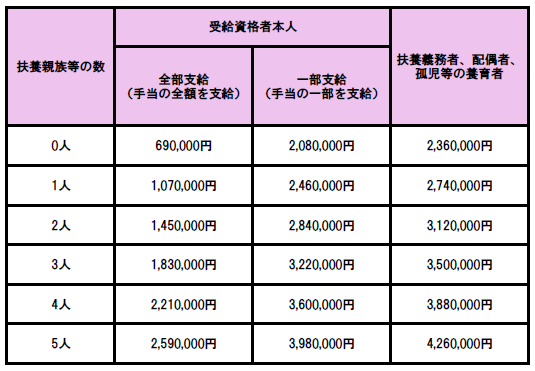

所得の制限

前年の所得に応じて、その年度(令和6年度は、令和6年11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

また、同じ住所地に居住している扶養義務者(請求者の直系血族及び兄弟姉妹)や配偶者も審査の対象となります。

住民票上、世帯分離していても扶養義務者になります。

所得制限限度額

所得制限限度額表(令和6年11月分から)

「収入」ではなく、「所得」になりますのでご注意ください。

養育費の8割相当額が所得に加算(請求者本人に所得に加算)されます。

所得制限限度額については、本人の場合は、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき150,000円を加算した額になります。また、扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額になります。

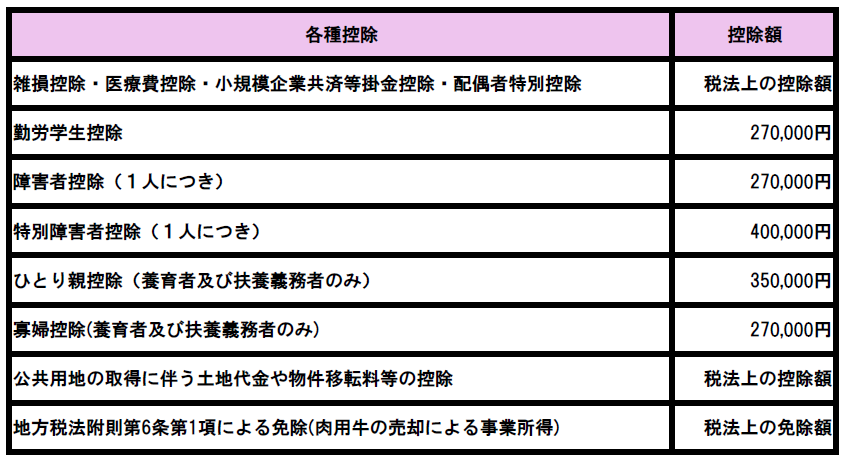

所得について

児童扶養手当の支給額を決定する際の所得は下記の計算式によって算出します。

所得=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-各種控除

養育費について

養育費を受け取っている場合は、養育費の8割相当額が所得に加算されます。

各種控除(所得から控除できる額)

各種控除一覧表

注意 :いずれも、税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。

支給額の計算式(一部支給の場合)※令和6年11月分から令和7年3月分まで

児童1人目の支給月額

支給月額=45,490円-{(所得-全部支給の所得制限限度額)*0.025(係数)}

係数を乗じて得た数値は、10円未満四捨五入。

児童2人目以降の加算月額(1人あたり)

加算月額=10,740円-{(所得-全部支給の所得制限限度額)*0.0038561(係数)}

係数を乗じて得た数値は、10円未満四捨五入。

児童1人目の支給月額

支給月額=46,680円-{(所得-全部支給の所得制限限度額)*0.0256619(係数)}

係数を乗じて得た数値は、10円未満四捨五入。

児童2人目以降の加算月額(1人あたり)

加算月額=11,020円-{(所得-全部支給の所得制限限度額)*0.0039568(係数)}

係数を乗じて得た数値は、10円未満四捨五入。

届出が必要なとき

現況届(電子申請対応)

受給資格者は、 毎年8月 に必ず現況届を提出する必要があります。

この届出は、前年の所得状況、対象児童の監護状況、扶養義務者の有無、生活状況などを確認するためのものです。

この届出をしないと、11月以降の手当を受けることができません。

(8~10月の手当も受けられない場合があります。)

また、受給開始月から5年等の経過月を迎えている方又は当該年度で迎える予定の方は、「児童扶養手当一部支給停止除外事由届出書」も併せて提出していただきます。

なお、現況届などを提出せずに2年を経過すると、時効により受給資格喪失となります。

電子申請について

平成30年7月から、子育てワンストップサービスによる電子申請の受付が始まり、現況届の事前送信ができるようになりました。ただし、事前送信をしただけでは、手続きが完了したことになりませんので、ご注意ください。手続き完了のためには、その他の書類の提出や面談が必要になります。詳しくは、こども・若者支援課までお問い合わせください。

電子申請については、下記のマイナポータルサイトから行うことができます。

資格喪失届

次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。

- 受給資格者が、婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合も含む)

- 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所又は里親に委託されたとき

- 対象児童が、死亡したとき

- 遺棄していた児童の父(母)から連絡等があったとき

- 拘禁されていた父(母)が出所したとき

- 対象児童が婚姻、又は受給資格者が監護(養育)しなくなったとき

注意 :資格喪失にもかかわらず手当を受給した場合、受給した手当を一括返還することになります。

公的年金給付等受給状況届

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)が受けられるようになったときや公的年金等の金額が変わったときは、届出が必要になります。

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です

児童扶養手当は、公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。児童扶養手当の受給者や対象児童が、公的年金等を新たに受給する場合は、速やかに届け出てください。

公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、市への手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

その他の届など

そのほか、下記の場合は届出が必要です。

・対象児童に増減があったとき:額改定届

・氏名・住所・振込口座を変更するとき:変更届

・所得が高い扶養義務者と同居又は別居したとき:支給停止関係届

・受給資格を辞退したいとき:辞退届(※)

※ご希望の方は、ご自身で良くお考えのうえ、事前にお問い合わせください。

一部支給停止措置について

一部支給停止とは

ひとり親家庭の自立に対する活動を促進するため、平成20年4月から、児童扶養手当を認定請求した月の翌月から5年を経過した場合等において、児童扶養手当の額の2分の1を支給停止することになりました。ただし、就業しているなど、一部支給停止措置の適用除外事由に該当する場合は、一部支給停止措置は行われません。

注意 :一部支給停止措置の適用除外のためには、届出書及び添付書類の提出が必要です。

一部支給停止の対象者は?

- 支給開始月の初日から5年を経過する人(ただし、認定請求日において、3歳未満の児童がいた場合は、児童が3歳になった日の翌月の初日から5年を経過する人)

- 支給要件に該当した月の初日から7年を経過する人

一部支給停止適用除外について

次の1.~5.のいずれかの事由に該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出された場合は、適用を除外することができます。

- 就業している。

- 求職活動等その他自立に向けた活動をしている。

- 身体上、または、精神上の障がいがある。

- 負傷、または、疾病等により、就業することが困難である。

- 監護する児童、または、親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

該当する場合、それぞれの適用除外事由により、必要な様式を提出していただきます。

対象者には、お知らせを送付します。

対象者には、届出書類を送付します。期間内に書類の提出など、必要な手続きを行ってください。

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係

〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階

電話:054-643-3241

ファックス:054-643-3260

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年03月02日