文武に秀でた今川一族~伝統を守る山西の地~(令和6年1月認定)

ストーリーと構成遺産

当時、志太地域は「山西(やまにし)」と呼ばれ、戦国大名今川氏が駿河で最初に得た領地でした。

「東海一の弓取り」と呼ばれた今川義元が歴史の表舞台に登場する契機となったのも、藤枝市を含む「山西」の地であるといえます。

ストーリー「文武に秀でた今川一族~伝統を守る山西の地~」は、義元とその親子を中心に今川氏と「山西(やまにし)」の人々の関りを物語る4市(藤枝市、焼津市、島田市、静岡市)26件の文化財が構成遺産となっています。

その中でも藤枝市の構成資産(12件)について紹介します。

駿河の今川氏

戦国大名として名を馳せた今川氏。義元の代には、駿河・遠江・三河を支配し、東海地方最大の版図を有する大名となったものの、永禄(えいろく)3年(1560年)、桶狭間で織田信長に討たれた。義元没後に衰亡した今川氏は、歴史の敗者として扱われがちであるが、室町将軍家足利氏の血筋にあたる武門の家であり、文化を庇護し、駿河に赴いた将軍と歌会を催すなど、とりわけ「歌」を嗜み、駿河の地に文化を咲かせた名家である。今川の文武は、幼少期を駿府で過ごした徳川家康にも大きな影響を与えている。家康は人質時代、義元の教育係で軍師でもあった雪斎(せっさい)を師とする。義元と家康は、いわば兄弟弟子である。

今川氏の「武」や「文化」を伝えるものの多くは、戦乱により失われたものの、室町時代から戦国時代にかけて駿河を治めた今川氏こそが、家康により花開く駿河の文化の礎を成したと言えよう。

戦国大名今川氏は、駿府(静岡市)を拠点とした。駿府から「高草山」を隔て西に広がる志太地域は、当時「山西(やまにし)」と呼ばれた。「山西」の地と人は、200年を越える今川氏の節目節目に大きく関わる。

富士見平(ふじみだいら)…名勝(未指定)

将軍足利義教が訪れたと伝わる富士見平

駿府で歌合せをした将軍足利義教が、富士山を眺めたといわれる蓮華寺池公園内の眺望ポイント。将軍は山麓の鬼岩寺に宿泊したことが史料に記されています。

今川氏は「新玉津島社(しんたまつしましゃ)歌合」を残した初代範国の代から学問や和歌に親しむ家柄でした。永享4年(1432)、駿府に赴いた6代将軍足利義教は、今川当主の4代範政と富士山を題材とした歌を詠み合いました。駿府への途中、将軍は鬼岩寺に宿泊し、その裏山に富士見のための亭を建てたとの伝承が残り、現在の蓮華寺池公園の古墳の広場にある富士見平の名の由来と言われています。

「山西」から歴史の表舞台に~義元とその父~

今川氏が盛期を迎えたのは義元(9代当主)の代であるが、戦国大名として基盤を固めたのは、父の氏親(うじちか)(7代当主)である。この二人は、共に家督争いに打ち勝ち、その地位を築いた。2度の家督争いは、「山西」の城が舞台として登場する。

氏親は、父義忠(6代当主)の死去に伴い、従叔父の小鹿範満(おしかのりみつ)と家督相続を争う。氏親を助けたのが、小川城(焼津市)の城主長谷川正宣(はせがわまさのぶ)と石脇城を拠点とした叔父の伊勢新九郎盛時(いせしんくろうもりとき)(北条早雲)である。氏親の家督相続を支えたのが、焼津の人と城であった。「山西」は戦国大名今川氏基盤固めの地である。

氏親の後を継いだ8代当主氏輝(うじてる)は、短命であった。氏輝が没すると、出家していた二人の弟が家督を争う。兄の玄広恵探(げんこうえたん)は、葉梨城(花倉(はなくら)城:藤枝市)を拠点に、方ノ上(かたのかみ)城(焼津市)を支城に戦うが、弟の栴岳承芳(せんがくしょうほう)に敗れた。乱を制した栴岳承芳は、義元と改名し9代目当主となり、駿河今川氏の最盛期を築いた。

この乱で義元を支えたのは、現在の藤枝市を本拠とする岡部氏や朝比奈氏である。今川氏は、駿河における最初の領地として、現在の藤枝市葉梨地区を南北朝時代に得た。そのため、近隣にいた岡部氏、朝比奈氏は早くから今川氏に仕えていた。「山西」は今川氏の駿河進出の故地であり、義元が世に出るきっかけも「山西」の地であり、その支えは「山西」の武士であった。

葉梨城(花倉城)跡…史跡(市指定)

義元の兄である玄広恵探が、義元と家督を争った際(「花蔵の乱」)に抵抗の拠点とした山城。山頂からは志太平野を一望できます。

この戦いに勝利した義元は、9代目として家督を継ぎます。

玄広恵探は、葉梨城(花倉城)を拠点に、方ノ上(かたのかみ)城(焼津市)を支城として対抗しました。葉梨城と方ノ上城は互いに遠望でき、のろしを上げ連絡を取ったと言う故事にちなみ、毎年秋に焼津市でのろし上げのイベントが行われています。

徧照寺(遍照光寺)…史跡(未指定)

義元と家督を争った玄広恵探は、遍照光寺の住持でした。今川氏とゆかりのある遍照光寺には、2代範氏等の供養塔があります。

律宗で四宗兼学(天台・真言・禅・浄土)の有力寺院でしたが、度々兵火にあっているようです。

16世紀頃に曹洞宗寺院として再興されました。

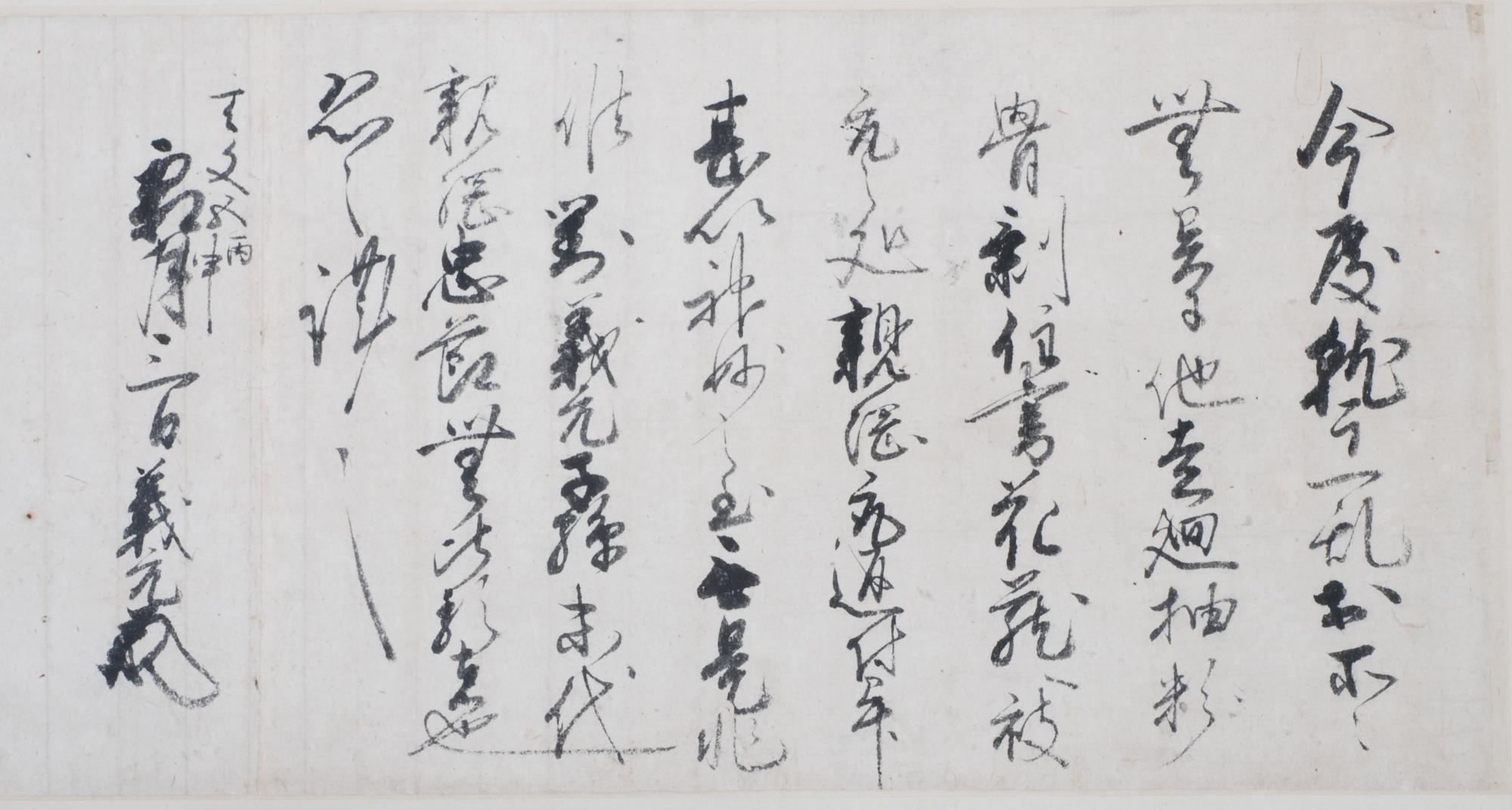

岡部家文書…有形文化財(市指定)

藤枝市郷土博物館所蔵

義元が、花蔵の乱における岡部氏の戦功を讃えた古文書。岡部氏は現在の藤枝市仮宿地域を拠点とした武士で、鎌倉時代から今川氏に仕え、重臣として活躍しました。古文書は藤枝市郷土博物館・文学館で公開しています。

(左)朝日山城跡…史跡(市指定) (右)朝比奈城址…史跡(未指定)

今川家の家臣、岡部氏が築いたといわれる山城。

今川家の家臣、朝比奈氏が築いたといわれる山城。谷を挟んで2つの尾根に曲輪が築かれています。

今川氏が最初の拠点とした葉梨地域の近くでは、今川氏の家臣として活躍した岡部氏と朝比奈氏が本拠地としていました。今川氏関連の城は、後に侵攻した武田や徳川の手が加わったものが多いですが、岡部氏の朝日山城と朝比奈氏の朝比奈城は、部分的ではありますが当時の土塁や堀が残る数少ない山城であり、共に、周囲を一望する丘陵に立地しています。

義元の父を支えた「山西」の歌人

「山西」は、今川の文化も支えた。この時代、必須とされた教養の一つが連歌(れんが)である。今川氏の下で活躍した連歌師が宗長(そうちょう)である。

現在の島田市の出身である宗長は、義元の父である氏親により招聘され、駿府と京を往復し歌の他にも様々な情報を氏親に伝えた。また、宗長は、小川城(焼津市)で城主と3日間にわたり千句を読み継ぐ連歌会を催している。当時の小川は、陸・海交通の要所として栄え、今と変わらぬ豊かな海産物に恵まれた様子が記録に残る。宗長は隠居にあたり、草庵を結んだ。宗長作の伝承を持つ庭園が残る柴屋寺(さいおくじ)(静岡市)である。なお、宗長は、島田(島田市)で活躍していた刀工の代表的流派、義助(よしすけ(ぎすけ))の初代の息子である。義助は、今川の武を助けた山西の技といえよう。今川氏の文化は、都と往来した文化人により育まれたが、「山西」の人々も歌や技術で、今川の文化を支えていた。

応仁の乱で荒れた京の都、戦乱を避けた歌人が目指した地の一つが駿府です。4代範政のことを聞いていた僧侶で歌人の正広(しょうこう)は、駿府への旅の途中、鬼岩寺の裏山に登り、山西の地名「藤枝」や「高草山」を織込みながら、富士山を歌に詠んでいます。

氏真の歌と城

桶狭間の戦いでの義元の敗死後、その子氏真(うじざね)が家督を継ぐが、武田と徳川に侵攻された。駿府の地を武田に追われた氏真は西に落ちのびる。

今川家臣は花沢城(焼津市)や徳一色(とくいっしき)城(田中城:藤枝市)で抵抗を続けたが、永禄11 年(1568 年)に戦国大名今川氏は滅亡した。最後まで今川氏を支えたのも「山西」の地と人であった。

なお、氏真は生きながらえ、後に家康の諏訪原(すわはら)城(島田市)攻めにも参加し、攻略後、一時的に城主にもなった。この時、詠んだ和歌も伝わる。その子孫は江戸時代には儀式や典礼に関わる高家(こうけ)となり、明治時代まで家名は続いた。「山西」を拠点とした家臣、長谷川や岡部、朝比奈も家名を残す。小川城主長谷

川氏の子孫の一人は、江戸時代に火付盗賊改として活躍し、小説の主人公となった長谷川平蔵である。

徳一色城跡(とくいっしきじょうあと)(田中城址)…史跡(市指定)

田中城下屋敷

田中城は、今川氏の時代には「徳一色城」と呼ばれ、山西における今川氏の重要な城郭でした。武田氏の侵攻の際には長谷川次郎左衛門尉正長が籠城。最後まで抵抗を続けた拠点の一つでした。正長の墓は信香院(焼津市)に残っています。

江戸時代初期に外堀(四の堀)が整備され、別名「亀城」「亀甲城」とも呼ばれました。

田中城下屋敷は、江戸時代後期の田中藩主であった本多家の別荘庭園がおかれた場所で、現在は史跡公園として公開し、田中城跡見学の拠点施設になっています。

四重の堀が同心円状に配置された形状は全国唯一の貴重な城跡です。多くは民有地となり姿を変えつつも、田中地域の道路の形状は当時の名残を伝えています。

本丸のあった場所には、現在は西益津小・中学校が建ち、子どもたちは田中城の歴史を身近に感じながら学習しています。

二の堀

三の堀

三の土塁(奥)と三の堀跡

唯一残る田中城三日月堀

今も支えるのは「山西」の人

戦国大名として名を馳せた今川氏、後に侵攻した武田や徳川の活躍により人々の記憶から失われたものは多いが、「山西」の人々により今川の遺産は、今も伝えられている。

一つは、食である。今川氏の重臣、朝比奈氏は出陣時に「ちまき」を携行したという記録が残る。地元では「朝比奈ちまき」として、これを再現した。「山西」の人々の力で復活した今川時代の食である。また、焼津市小川漁港では、今川時代の書物に記された豊かな海産物を今も楽しむことができる。

もう一つは、伝統芸能である。「藤守(ふじもり)の田遊(たあそ)び」(焼津市)、「滝沢(たきさわ)八坂神社の田遊」(藤枝市)は、今川時代に発達した能や狂言などの芸能の要素を残す伝統行事である。焼津神社の大祭で使用される獅

子頭も、オリジナルは今川時代の所産である。また、藤枝市に伝わる「朝比奈大龍勢(あさひなおおりゅうせい)」は、戦国時代に朝比奈氏と岡部氏が、のろしを上げて連絡を取り合ったことに由来すると言われる。いずれも、「山西」の人々の力で現代にまで受け継がれてきた今川時代の伝統である。焼津市の方ノ上城でも、伝承を

基にした「のろし上げ」のイベントが、秋に行われている。

今川氏や家臣の古文書や供養塔を伝えてきた社寺、ハイキングコースとなった合戦の舞台の山城を巡り、地元で守り、再現した今川時代の伝統に触れれば、今川氏栄枯盛衰の物語と今なお今川氏の遺徳を偲び、伝統を守る山西の人々が織りなす戦国ロマンの新たな一頁が、あなたの心に刻まれるだろう。

朝比奈ちまき…無形民俗(未指定)

戦国時代、朝比奈氏が出陣する際に携行し、常勝したといわれるパワーフードです。

その製法を記した古文書から復元し、地元の力で再現され、学校の授業で朝比奈ちまき作り体験が行われたり、受験等の必勝祈願の際に食されています。

朝比奈大龍勢(あさひなおおりゅうせい)…無形民俗(県指定)

櫓(やぐら)から打ち上げられる様子

全長10mを超える勇壮な打ち上げ花火で、現在は2年に一度10月中旬に実施されています。戦国時代の岡部氏、朝比奈氏が、のろしを上げて連絡を取ったことにちなむと言われています。

現在は朝比奈川流域の7つの地区にある13の「連(れん)」と呼ばれるグループごとに龍勢花火を製作し、献発されています。龍勢花火の製造方法は手引書があったわけではなく、火薬の配合をはじめ、原料や素材など連ごとに口伝により伝わったといわれています。

龍勢花火は吹き筒(火薬筒)・ガ(曲物(きょくもの)の収納)・尾(舵(かじ))の3つからなります。吹き筒はロケットのエンジン部分にあたり、ガには花傘・連星・龍などのしかけが詰められ、舵となる尾はまっすぐな竹で作られています。

地元の朝比奈第一小学校では、1年生から6年生まで全員でガに詰める龍勢傘づくりを行います。

子どもたちが作った龍勢傘が花火と共に打ち上げられ、空から舞い降ります。

滝沢八坂神社の田遊…無形民俗(県指定)

演目:孕五月女(はらみさおとめ)

藤枝市滝沢地域は瀬戸川上流にあり、瀬戸川の支流である滝沢川沿いに位置しています。古くは大津庄稲葉郷滝沢村と呼ばれたといわれ、戦国時代は今川氏の領地でした。

滝沢八坂神社の田遊は、一年の初めにその年の豊作を願って奉納される神事芸能で、田植えから稲刈りまで、農作業を模した19演目が行われます。今川支配下の室町時代に発達した能・狂言の影響を残す演目もあります。現在は毎年2月中旬に公開されています。

中でも「孕五月女(はらみさおとめ)」という演目では、孕五月女役が子供に見立てた木製の人形を産み落とす所作をし、農夫が拾い上げ喜びを表現します。他の田遊には見られない原初的な姿をとどめる点で、滝沢の田遊を最も特徴づける演目となっています。

演目:田植(たうえ)

演目:稲刈り(いねかり)

長慶寺…史跡(未指定)

長慶寺は今川氏の氏寺として3代泰範が開基となりました。また、義元の軍師として名高い太原雪斎が再興したとされています。泰範・雪斎の供養塔(市指定)や、今川氏が発給した古文書が残っています。

長慶寺本堂

(左)今川泰範の五輪塔(市指定史跡)

(右)雪斎長老の無縫塔(市指定史跡)

萬松院…史跡(未指定)

萬松院の岡部氏供養塔(市指定史跡)

今川氏の重臣である岡部氏が16世紀頃、曹洞宗の寺院として再興し、菩提寺として江戸時代に岡部氏が大阪・岸和田藩主となってからも信仰されました。境内には岡部氏の供養塔(市指定史跡)が残っています。

萬松院の本堂

境内に塀に囲まれた2基の宝篋印塔(ほうきょういんとう)と、1基の五輪塔があります。

萬松院からは仮宿地域が一望できます。

更新日:2025年08月16日