藤枝の歴史

原始・古代

原始時代の藤枝 (約1万年前~1700年前)

藤枝に人が住み始めたのは、今からおよそ1万年以上前の旧石器時代の終わり頃のことです。縄文時代には、海の幸、山の幸に恵まれた瀬戸川や大井川に面した丘陵上に人々が住みつきました。その代表的な遺跡が天ヶ谷遺跡(あまがやいせき)です。また、弥生時代になると米作りが始まり、上薮田(かみやぶた)などの平地に大規模な集落や水田がつくられました。

古代の藤枝 (約1700年前~800年前)

4・5世紀になると、畿内(きない)の大和政権(やまとせいけん)を中心に国づくりが進み、市内でも4世紀の終わり頃に、時ヶ谷五鬼免1号墳(ときがやごきめん)などの古墳がつくられました。 6世紀には、瀬戸(せと)や原(はら)などの丘陵に古墳群がつくられ、その数は約1000基にものぼります。

奈良・平安時代になると、志太平野に志太郡(しだぐん)と益頭郡(ましづぐん)がおかれました。二つの郡衙(ぐんが)はともに藤枝市内におかれ、志太平野の政治・経済・文化の中心となっていました。

郡衙(ぐんが)とは、役所のことです。

中世・近世

中世・近世の藤枝 (1192年~1867年)

武家政権である鎌倉幕府が開かれると、京都と鎌倉とを結ぶ街道はますます重要になりました。「藤枝」の名が旅行記などに出てくるのもこの頃からのことです。

室町時代には今川氏が一時、葉梨に館(やかた)を構えたといわれ、また戦国時代には田中城を中心に今川氏、武田氏、徳川氏の政権争いの舞台ともなりました。

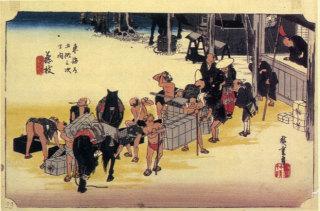

江戸時代になると田中藩が志太平野の村々を治め、また、藤枝は東海道五十三次の宿駅として上り下りの旅人でにぎわいました。

近現代

近代・現代の藤枝 (1868年~現在)

江戸時代に宿場町・城下町としてにぎわった藤枝は、明治時代になると、農業・商業を中心に発展しました。1889年に東海道線、さらに1913年に藤相鉄道(とうそうてつどう)が開通すると、お茶・しいたけ・みかんなどの特産物の集散地として、藤枝は重要な役割を担(にな)うようになりました。

藤枝市が誕生したのは、1954年のことです。その後、国道1号線や東名高速道路の開通によって、工業化や宅地化が急速に進みました。

現在では、県下の中堅都市としてさらに発展を続けています。2008年には、隣町の岡部町と合併し、人口も約14万5千人になりました。

藤枝市は、藤とサッカーと東海道のまちとして、その名が全国に知られています。

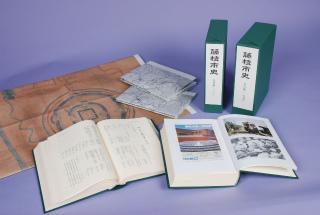

藤枝市史は、原始から現代まで、郷土藤枝の歴史と先人の営みを克明に知ることができる藤枝市の歴史書です。平成10年から始まった藤枝市史編さん事業では、平成24年度までに、通史編2冊、資料編5冊、別編1冊、図説市史1冊の計9冊が刊行されます。

藤枝市史だより

藤枝市史の編さんにあたり、新たに発見されたことなどのトピックスを紹介しています。

更新日:2018年10月08日