食人鬼供養の十団子

いつ頃のことだったのか宇津ノ谷峠の北側に深い谷があり、その下に梅林院というお寺があった。そこの住職は原因不明の難病にかかり、その痛みがとてもがまんできず、仕方なしに時々小僧にその血膿(ちうみ)を吸い出してもらっていた。血膿を吸ってもらうとしばらくは痛みも止まったのである。

ところがこの小僧、血膿を吸うことが重なって自然に人肉の味を覚えてしまい、ついに人を食べる鬼となってしまった。そうしてこの峠を住居として住み、峠を行き来する旅人を捕えてたべたりして困らせた。そのためにこの峠はおそれられて人が通らなくなり、宿場もさびれてしまった。どのくらい年代が過ぎた時のことだろうか、京都の在原業平(ありはらのなりひら)が時の天皇の命令で東国(とうごく)へ出かけ、この峠(蔦の細道)へさしかかるにあたって地蔵菩薩に祈願をした。

「今駿河の宇津ノ谷に峠に鬼神がいて村人たちを悩まし、通路も絶えてしまった。どうか、菩薩の神通力(じんつうりき)で村人の苦難を救って欲しい。」すると菩薩は旅の僧となってたちまち消えた。

それからしばらくたって一人の旅の僧が宇津ノ谷峠にさしかかった。その僧の前にかわいらしい子供があらわれたので、僧はこのただならぬ子供をじっと見つめた。そうして子供に話しかけたら、子供は

「私は祥白童子(しょうはくどうじ)というものです。あなたこそこの夕方どこにお出かけですか」

と。僧はすかさず、

「お前は、祥白童子などとはまっかなうそ、この村人や通行の旅人を食(く)い殺す鬼だろう。わしはお前を迷いから救うためにやってきたのだ。早く正体をあらわせ」

と大声でさけんだ。

怒りをふくんだ僧の一声は静かな山々にこだました。この一声に子供の姿は消えて、見るもおそろしい六メートルあまりの大鬼が目を光らし、今にもとびかからんばかりだった。僧は少しもあわてずに言った。

「なる程お前は神通力(じんつうりき)が自由自在だな。わしはもうお前にたべられてもしかたがない。しかし、死出(しで)の土産(みやげ)にお前のその力をもっと見せてくれないか」

鬼は得意になっていろいろな形に身をかえてみせた。僧はまた話しかけた。

「思い切り小さくなってわしの手の平の上に乗ることができるか」

得意になって鬼は一粒の小さい玉となって僧の手のひらに乗った。この時僧は持っていた杖で、手の平の玉を打った。すると不思議なことに空が急にくもり百雷が一時に落ちるような音がしたかと思うと、玉はくだけて十個の粒となった。

僧は、

「お前が将来里人を困らせることがないように迷いから救ってやろう」

と、一口にのみこんでしまった。

その後、この峠には鬼の姿があらわれなくなった。村人はもちろん旅人も大助かりをしたのである。

旅の僧が誰であったかは村人は知らない。ここのお地蔵様だろうと、お地蔵様の参けいはより盛んになった。

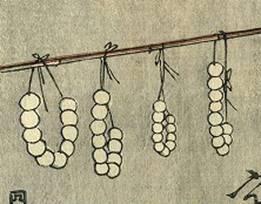

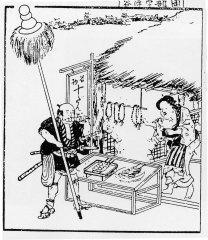

また、十の団子にわれた鬼のたたりを心配した村人は、玉を型どった十個の小さい団子を作って供養した。この供養は先の地蔵菩薩が夢の中のお告げで

「十団子を作ってわしに供え、固く信心してこれを食べれば旅も安全。願いごともうまくはかどる」

といったということからだという。

梅林院はいま桂島の谷川(やかわ)に移されて、院号も谷川山梅林院と言われ、十団子の伝えを残して居り、十団子は宇津ノ谷の慶竜寺のほうでつくっている。

「岡部のむかし話」(平成10年・旧岡部町教育委員会発行)より転載

更新日:2018年10月08日